走进乌鲁木齐的大巴扎,或者随便去到南北疆哪个村镇的临时集市,都能在一些有民族风味的物品中发现哈孜·艾买提的画。《阿曼尼萨罕》、《艾里甫与赛乃姆》、《木卡姆》、《天山颂》……这些风情地道的画作早成为印刷品传播到全疆各地,有生意头脑的人又把它们仿制到各种工艺品上,织进墙围子、大地毯,或者印上杯盘桌布。据说在和田,用同等织线和机器做地毯,如果图案能用上哈孜的画,织起来难度虽然大些,但卖价肯定高出一大截。

在哈孜家里聊起这些事,我问他:“那么多人随意仿了你的画当商品,你不在意吗?”老人一笑,说早就想通了,齐白石那么大名气,他的画不也被人随便印到热水瓶和洗脸盆上嘛,恐怕也没付过他钱吧。他刚去过一趟北京,在中国美术馆举办了个人回顾画展“天山魂——哈孜·艾买提美术作品展”。“我真的很知足,感恩。”哈孜说。

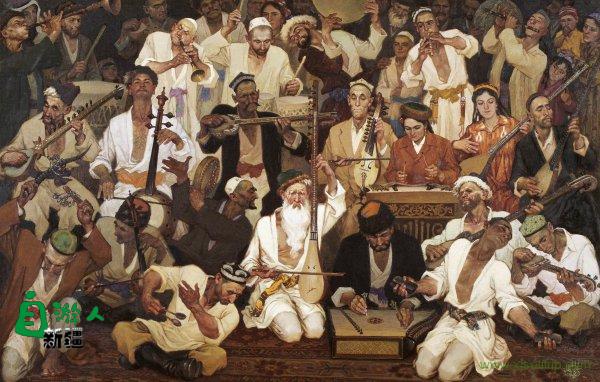

作者:哈孜·艾买提

创作年代:1993

规格:122×98cm

品类:油画

在乌鲁木齐住了半个世纪了,哈孜和妻子还保留了喀什人的生活习惯,离不开烤馕和清茶。

哈孜的家乡在喀什噶尔的疏附县浩罕乡霍吉达尔村,离有名的香妃墓和古老的亚斯达克清真寺只有两三公里远。哈孜告诉我,浩罕是一个四季都有鲜果吃的好地方。“小时候,家里果园的杏子和桃子同时成熟时,总是落满一地,送人都送不完。”每年五六月是维吾尔人的“圣墓朝拜”,哈孜说,那时候的香妃墓会变得人山人海,从南疆各地有几万人来这里游玩和做买卖,不远处的村头老街上聚集了各种说书的、走达瓦孜的、算命的、设赌局的、卖烤包子的,铜匠、金匠、鞋匠们也都拿了自己做的东西叫卖,非常热闹。每个周五礼拜日,哈孜也会用毛驴驮上一筐从自家果园里捡的杏子,去赶热闹,随便也想挣些零用钱,不过据他说,有收获的时候并不多。

在维吾尔语里,“霍吉达尔”是“主人”的意思,因为最早来这里定居的是霍加家族之后。村里很多人靠做鞋为生,但哈孜家是圣人之后,上几代人在当地都有很高的声望:他的上第七代太祖爷艾力江阿吉是一位18世纪的大学者,村里有一片陵园至今还叫做“艾力江阿吉爷爷麻扎”,陵园对面几经重建的霍吉达尔大清真寺,也是艾力江阿吉当年出资修建的。哈孜的爷爷叫阿布杜勒瓦依迪喀孜阿吉姆,也是一位通晓阿拉伯语、波斯语和突厥语的宗教学者、史志专家和著名诗人,他写过一首称颂喀什噶尔的九段五行诗,里面有这样华美的诗句:“如果天堂在至高无上的天空,喀什噶尔就在其下/如果仙境就在大地之下,喀什噶尔则在它之上。”而哈孜的父亲艾买提喀孜阿訇,是当地执掌伊斯兰教法的法官。

1933年哈孜出生的时候,父亲已经58岁,因为前面有两个儿子早夭了,对晚年得到的这个独子十分疼爱,加上哈孜生母在他3岁时病死了,父亲和几个姐姐更关爱他。哈孜记得他家客厅里有个很大的壁龛,里面存放了300多部相传了六代的珍贵典籍,而父亲任由他踩着凳子爬上去翻看,并不拦阻。那些书中有许多是年代久远的手抄本,里面精美的插图启蒙了哈孜对绘画的最初兴趣。哈孜后来在回忆录里写道:“壁龛里的书有些是牛皮做的封面,有些则是在硬纸封面上包了一层布,那些书都很大,有些是纯粹的手抄本……父亲从那些书中找出手抄的或有彩色插图的给我。我一本接一本地看,而且反反复复地看,怎么也看不够。”

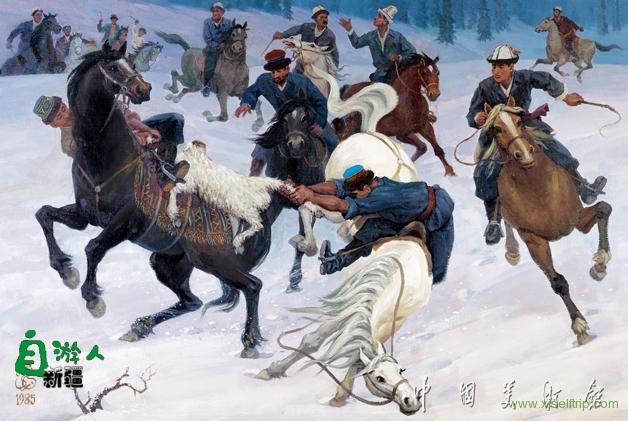

作者:哈孜·艾买提

创作年代:1985

规格:128×191cm

品类:油画

1986年,已经成为名画家的哈孜受到当时的国家领导人赛福鼎·艾则孜邀请,为他刚完成的历史长篇小说《苏图克·布格拉汗》画插图。这本书涉及很多古老的历史图景,比如伊斯兰化以后朝代的君王、大臣、将士应该什么样的长相,他们的服饰、兵器又是什么样子?专门研究维吾尔族历史的学者要弄清这些细节也颇费考量,哈孜却在赛福鼎家中住了15天就全部画好了。这种丰厚的历史学养,有一多半来自小时候他在父亲藏书里读到的大量古代手抄战史。哈孜说,他那时候最喜欢临摹书里的画,用掉父亲不少和田纸,有时也用黑炭画在地上或者家里引炉火用的木片上。上小学后,他开始用烧成黑炭的杏木和枣木往家里的白色院墙上画,开头是画飞禽走兽,后来迷上各种战争场面和人物,画满了一墙。父亲的朋友来家做客,看到墙上的画都责怪他父亲放纵儿子在院里画佛像——按照伊斯兰教的教义,所有清真寺、学堂、宫殿及各种房屋的墙和屋顶禁止画人像和生灵,只能有花草风光及《古兰经文》、圣训的片段。哈孜说,他父亲虽是喀孜身份,思想却十分开通,他从壁龛里搬出几本古书来回答客人:穆斯林画家在古代文学书籍、战史和达斯坦长诗等手抄本上都绘制了大量画像留给后世,从没人把书中的画当佛像,那些画不过是更生动地表现了文学作品而已。

“是真主把对绘画的执著点燃在人们心中,泯灭恩赐的这份激情是不对的。”他父亲这么说。这位父亲以摒弃教义偏见的宽容,保护了哈孜对艺术的一份激情,帮他最终成为专门创作人物画的“新疆油画史的重要开创者”。

文章评论