1951年12月,哈孜考上当地唯一的中学——喀什噶尔师范学校,进入教师速成班。在那里他遇到了艺术生涯中另一个重要的引路者——美术教师阿布都克里木·麦麦提力。

1954年夏天,成绩优异的哈孜从师范学院毕业,被新疆学院(现新疆大学)美术系免试录取了。他到乌鲁木齐后,发现自己居然又成了格尔亚佐夫的学生,这位他仰慕已久的俄罗斯画家在系里负责为学生讲授构图和色彩。

哈孜在接受我们采访时,不断说到他老师格尔亚佐夫的命运:毕业于列宁格勒列宾美术学院,推崇19世纪自由画派的代表列宾·索尔科夫,遵循严格的“契斯卡科夫”教学法。后来这位俄罗斯画家却因为长年酗酒而被学校开除,在上世纪60年代初的一天夜里掉进石灰坑悲惨地死去了。哈孜一直怀念这位老师,记得他指导自己怎么画好人物:“格尔亚佐夫说,世上人的脸各不相同,一个民族,甚至一个家庭的人也有差别。创作人物肖像画,要把每个人独有的特点画出来。”哈孜由此在他一生的绘画中都对人物形象有一种迷恋,他说:“人是世上最美的,画面人越多、场面越多,我画起来越过瘾。”

在格尔亚佐夫之后,对哈孜绘画艺术产生至深影响的,是库木吐喇和克孜尔千佛洞里的佛教壁画。在哈孜家里,他向我们毫无忌讳地谈起年轻时代如何对佛教洞窟壁画产生了巨大的神往。

“第一次进洞是1965年夏天,老师带我们全班同学去考察和临摹壁画。库木吐喇千佛洞在库车县的渭干河边,我们找了离洞很近的一个村子住下来,然后每天过河去观摩壁画。”哈孜说,他们当时找到附近一位95岁高龄的木匠,老木匠给他们讲了一段往事:在老人44岁那年(约是1914年),有六七个骑骆驼的人来了村里,里面除了两个翻译,其余都是“俄罗斯人”——那时候在当地农民眼里,所有外国人都是俄罗斯人。这帮人用比当地帮工割麦子高一倍的价钱雇了老人和他儿子,进了库木吐喇千佛洞。他们先要父子俩做出十来个长80厘米、宽60厘米、高30厘米的木箱子,然后按照箱子大小,从洞中壁画里挑选自己喜欢的切割下来,在箱子里放一板壁画加一层棉花,每个箱子放进五六幅后,钉好了用骆驼驮走。在拜城县的克孜尔千佛洞,这些人用同样办法弄走了更多壁画。老木匠告诉哈孜:现在我们听你们说千佛洞的壁画是文化瑰宝,我们从前可不是这样想的。我们的教职人员都说千佛洞是“卡里马克”(旧时维吾尔人对蒙古人的一种称呼)的石窟,佛教徒的崇拜物应当消灭。老人还回答了哈孜提出的一个疑问:那些被火熏坏的壁画,并不是外国人放火烧的,是后来有牧羊人在石窟过夜,生火做饭熏坏了墙上的壁画;很多壁画人物的眼睛被挖掉,宗教极端人士做的;佛像身上的饰物都被人用刀刮掉,是因为上面原来涂了黄金。

这次观摩石窟壁画的经历,让哈孜对1700多年前佛教时期的绘画艺术产生了强烈向往,他们尽量把保存完整的或者自己喜欢的壁画临摹下来。他还按照老师的布置,在渭干河边用水彩画了一张克孜尔千佛洞的全貌。

20年后,已经在新疆艺术学院任教多年的哈孜再次进入库木吐喇千佛洞,这次他是受命和自治区文化厅的老画家徐庶之一起带队去拯救文化遗产。1976年春天,因为库车县在石窟附近的渭干河上修坝建电站,河水倒流导致9个洞窟进水,壁画面临被淹的危险。自治区文化厅由此紧急抽调了艺校教师和应届毕业生组成临时抢救工作组。哈孜和徐庶之他们进到洞里后,迅速搭起支架、铺上木板,每天攀爬上面去临摹,在洞窟里昼夜点灯作业。“窟顶壁画尤为难画,我们要把木架升高至人能仰卧作业的位置,然后仰卧在木架上临摹。”这种经历幸运地让他和壁画有了最近距离的接触。哈孜说,他是一日日被画中人物的形神之美震慑。“画中人物的肢体动作非常细腻,连手指动作的最细致微妙之处也表现了出来。”哈孜回忆。后来绘画《艾里甫与赛乃姆》、《木卡姆》、《乐迷》,他很自然地就把记忆里的这些东西都放了进去。1994年,他应邀到巴黎、安卡拉和土耳其举办个人画展,在柏林博物馆里看到了印有1903至1905年取自库木吐喇和克孜尔千佛洞彩色壁画的图书,心里又自是一番感慨。

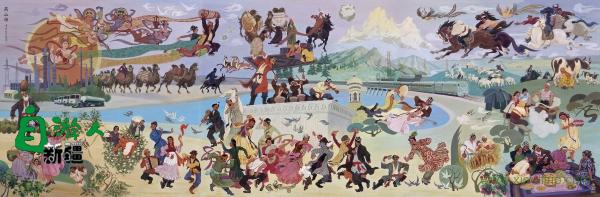

1992年,在北京人民大会堂新疆厅的进门对面墙上,出现了一幅巨大的挂毯——《天山颂》,画稿设计者就是哈孜。这是一幅大美的新疆图景。挂毯长12.6米,高4.5米,画面里有天山山脉的最高峰汗腾格里峰,空中有舞者在飞扬和田艾德莱丝绸,各族骑手于云彩之上跨骑骏马奔腾,下面是沙漠驼队、宴乐中欢快起舞的维吾尔人、广阔的草原、棉田、油田……从那些飘逸的造型线条里,不难发现来自千佛洞石窟壁画的影响。

文章评论