上·人物篇

浅

醉

北

疆

一年前我们开始策划俄罗斯之行,辣妈们欢欣雀跃,熟悉的苏联歌曲在群里轰炸数日后出现了不同的声音,“俄罗斯小偷多”,“世界杯人满为患”,更有甚者担心美、俄大战!最后妥协的结果:由“莫斯科郊外的晚上”改为“新疆烤全羊”,似乎在离莫斯科最近的地方,一样可以看到“三套马车”,了却“山楂树”之愿。

“烤研”5人组

“大美新疆”、“大美青海”之类的赞美在朋友圈泛滥成灾,在我看来,若不是偷懒者的行为,便是词语匮乏的表现。神州之大,哪里的夕阳不炫丽?没有良友,没有新朋,风光再美,终究只是一趟乏味的苦旅。

6-8人组合是我们“3861”团的固定自由行模式,前年普者黑之行5位“大妈”单独成团,一路莺歌燕舞,把酒言欢,一度招徕了正在厨房“kaoyan”(烤羊)的彝族厨师,“烤研”的梗神一般地被带到了新疆。

多年路上的磨合,“吐槽”的套路彼此心知肚明,焦点往往是司机,既要拿他开心,又要讨他欢心,这可不是一己之力能办到的,所以分工明确:话题常常由“八姐”Y主任抛出,貌美能干的P团长更新、补充,我专事煽风点火、添油加醋,最贤的妻L老师长于“补刀”,往往神来一笔,庄重自律的W总能在关键时刻把握方向,把我们拉回正道,“吐槽大会”戛然而止,也完美收官。

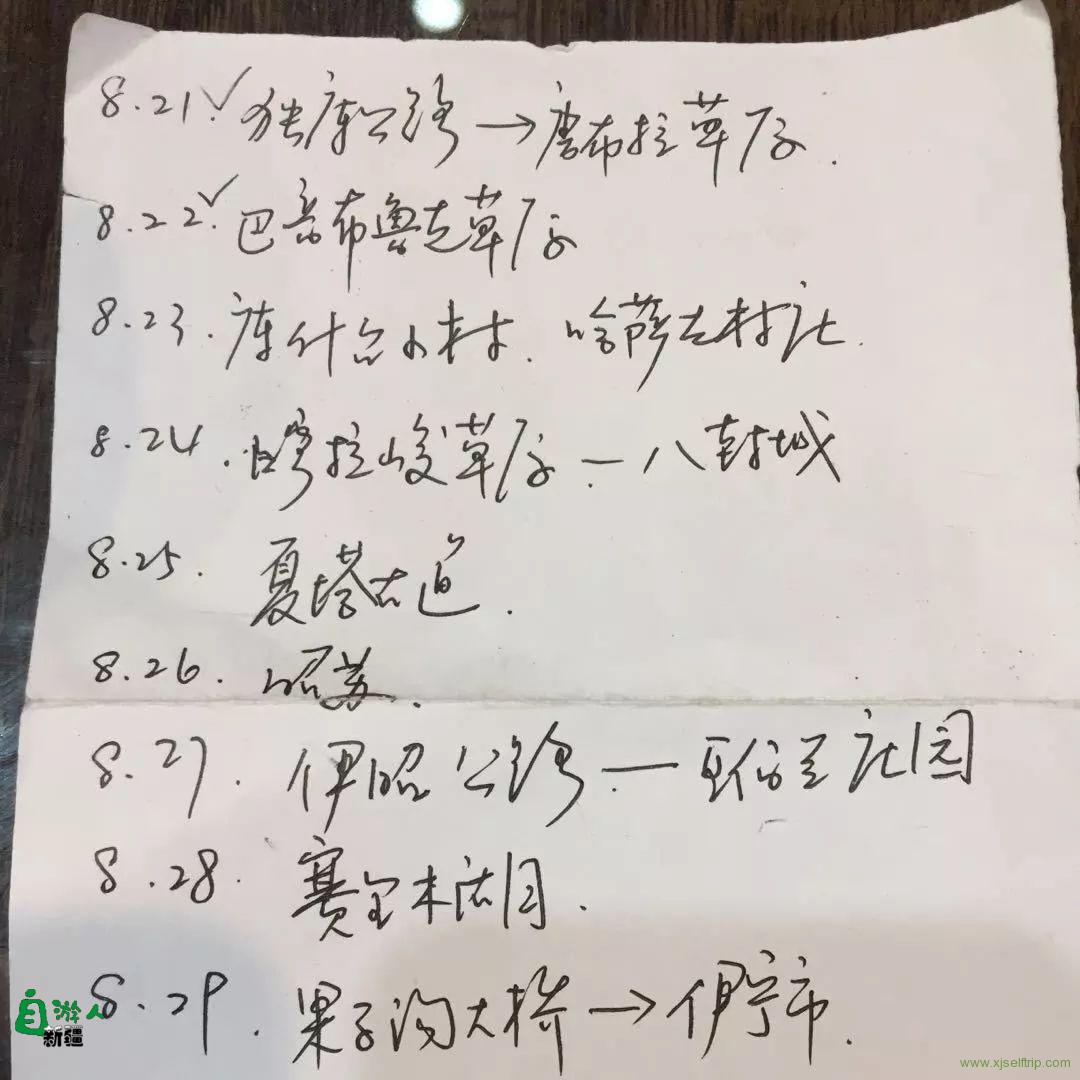

当然,正事我们干得一点不差,经P团长和亚伯兰庄园谢庄主多番筹划,“烤研之行”既能沿独库公路线且行且止,看山河变色,也可入天山腹地,叹人间烟火,9日行程满满当当,完美无憾。

领队+司机+摄影=司徒副庄主?

第一次见司徒是在乌鲁木齐机场,我们刚到出口,一个刀郎模样的汉子便准时出现在接头地点,休闲帽、双肩包、黝黑的皮肤都是户外达人的标配,这是庄主口中的“老帅”无疑了。没有握手,没有寒暄,只是咧嘴笑了笑,便拉起离他最近的行李箱大步流星往前走。大家在后面紧赶慢赶,手上拖着箱,心里压了一块石头。

行程第一站:乌鲁木齐市中心的大巴扎。一路上,大家都一反常态地矜持,小声嘀咕时都要递个眼色,坐在副驾驶的Y姐晕车症还没发作,偶尔能和司徒闲扯几句,刀郎的歌声(好在有刀郎)若隐若现,音量小到只有司机位能听分明。司徒认为刚下飞机的乘客仍需要在车上睡一觉?

民族风情街大巴扎的传说已久,但百闻不如不见,少得可怜的商品完全没有让人驻足购买的欲望,倒是风格浓郁的建筑式样和装饰让人耳目一新,置身其中,仿佛闯入阿拉丁的神话,我们这些中土的汉人倒成了少数民族。

离了方向盘,司徒还是那个司徒,少言少语,与我们若即若离,但只见我们谁摆POSE,他立马端起相机,抓拍、“偷拍”,一路上的风情全在他一手掌握,这么称职的摄影师叫人没法不喜欢。

接下来的日子,我们的相处渐入佳境,虽不曾对过话,但每个人的名字他都能对号入座,大家心照不宣地认为是时候把话题撩到他身上了。

“庄主在家安逸,你干嘛要出来奔波?”

他嘿嘿一笑:“我没本事,只能给庄主打工。”

如此高明的冷场没几个人能应付,但我们不甘心。去八卦城的路上,我们规定轮流放歌,司徒也不能例外,他说车在盘山公路上唱歌危险,这道理我们哪里不懂,不过是想逗他开心,谁会当真呢?驶入平路后,他竟主动唱了半首摇滚歌曲,把辣妈们全惊呆了。

在夏塔古道,司徒陪我们中的一个骑马,其余4个坐区间电车巴士,维族司机热情得“不靠谱”,原本只是想请他帮忙拍个合照,他对我们的姿势“指手画脚”,还混入我们的队伍,勾肩搭背,载歌载舞。司徒前来汇合时,我们假装责怪:“你都不管我们,万一遇上坏人咋办?”

司徒朗声大笑:“遇到你们4个,我倒是替这位维族兄弟捏一把汗啦!”

所以,任何时候,不要低估一个貌似沉默的理工男,他可能只是想做领队里最好的司机。

长眠于独库公路的年轻人

行走独库公路,最让我震撼的并不是风景,而是尼勒克县一座直插云天的纪念碑和布满墓碑的陵园。筑路十年,168名官兵献出了年轻的生命,有的因为雪崩,有的因为塌方,年龄最大的牺牲者58岁,最小的18岁,20多岁的年轻人占了绝大多数。因放不下长眠于斯的战友,复原回家的老兵陈俊贵返回天山,自愿看护乔尔玛陵园,义务讲解30多年,风雪无阻。时机不巧,当天没能在纪念馆见到那位情深义重的老人。

陵园位于纪念碑旁的小山上,谈不上荒草丛生,但也足够简陋,穿行其间,只恨自己身无一物,不能像旁边那位中年游客(或许是战友?)敬上一根香烟,彼时彼刻,我第一次强烈体会到身体民俗学仪式感的重要性。

所谓“最美公路”实是躺下的丰碑,任何小资小调都显得不合时宜。在纪念馆内,牺牲者一般都有生平详细介绍,但仍有几位只写了“情况不详”,一位“籍贯广东”的年轻士兵,信息寥寥,至今没能找到家人下落。

山上的野花开了又败,何时能盼得亲人来?

8岁哈萨克小骑手

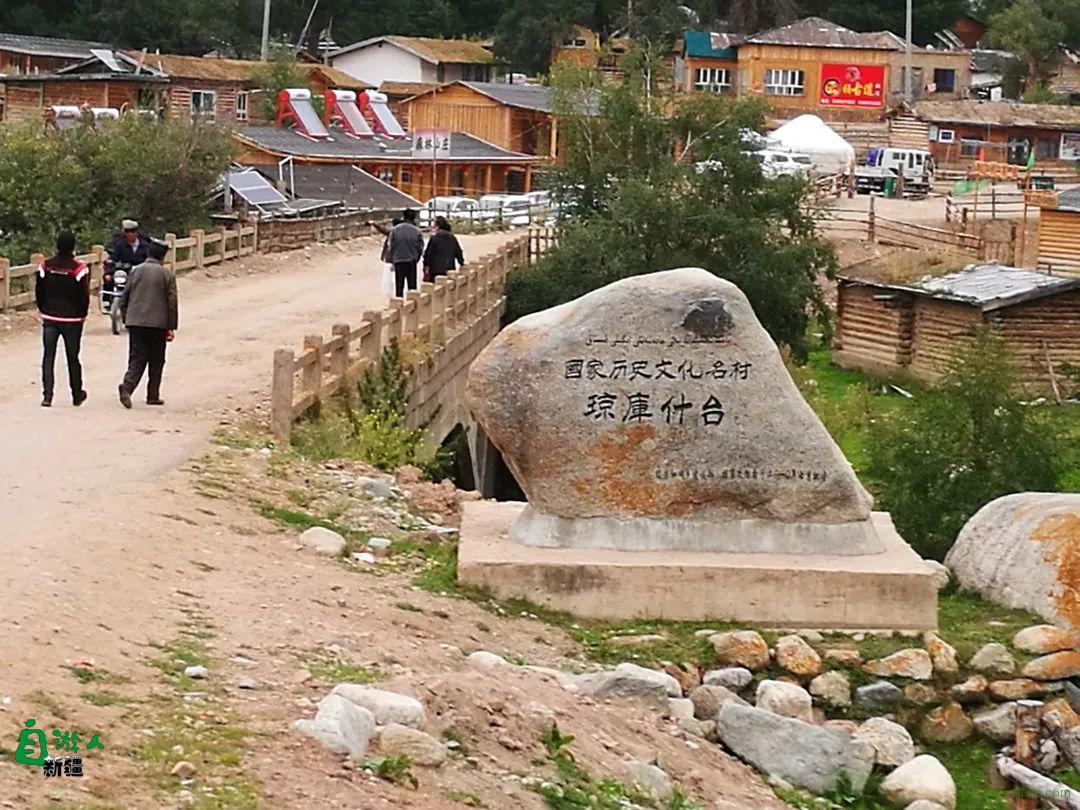

琼库什台,一个哈萨克族的小村落,借“国家历史文化名村”的光环,几乎家家户户都搞起了农家乐,虽在天山深处,游客不至于蜂拥而来,但干净整洁的民宿还是抢手,我们歇脚的地方有一间“树上的房子”,全村别无二家,必须提前预订,老板是能干帅气的哈萨克青年阿杰,和司徒完全反着来,热情泼辣,见招拆招,看我们第一眼,就冲着司徒说:“老兄这团带得不容易吧,全是漂亮大姐啊!”这样的店家不火谁火呢?阿杰还有个得力的表妹,切菜、洗碗、下厨一脚踢,汉餐手艺相当不错。

休整一晚后,我们打算徒步后山,俯瞰全景,但没走多久,遇到各种牵着马匹的牧民,操着当地特色的普通话:“骑马má”、“骑马mà”,直直望着你,诚恳、急切,最后我们挑选了一大一小,大叔身高腿长,略有佝偻,小男孩结实黝黑,眼睛澄澈如水,都是让人没法拒绝的主。

8岁的阿德热斯,家有良马20多匹,拿过赛马冠军,哥哥生病去世后他升为老大,既要照顾弟弟、妹妹,还要帮家里挑大梁,利用假期赚外快。他显然见过“世面”了,十分健谈,不像一般的孩子只停留于一问一答,让我们了解他的情况后,他会主动抛出问题,比如“你们从哪里来?”“你们有孩子吗?”W总逗他:“想不想去广州读书?有个阿姨很喜欢你哦”,他让阿姨指认:“哪一个?”然后,以非常老道的口吻说:“这个可以”,“你去问问我的爸爸”。我一阵狂喜,翻出儿子8岁时的相片,两相对照,竟然还有些像。我试探性询问能否去他家做客,他连连点头,策马飞奔,说回家报告父母,迎接不速之客。

阿德热斯一骑绝尘,我们走了半个多小时,穿越一个大草场,来到另一个更大的草场,最高处便是他的家。一路上,我暗暗为自己的鲁莽后悔,不知该不该把一个8岁孩子的话当真。到达后,疑虑全消。阿德热斯家新添了一台打草机,他爸爸和一群男人正围着新家当热火朝天地讨论,对我们的到来一点不意外。马奶、点心、水果早已备好,就等客人入座了。他妈妈满脸羞涩地示意我们进屋,自己忙进忙出,让阿德热斯在屋内陪客,传话翻译,中间还当着我们的面给了儿子一个极亲昵的吻。虽然陈设简单,卫生粗糙,但温馨溢满了这个小康之家。回来路上,阿德热斯成了我们“吐槽”的热点,如果不是对牧民生活有太多先入为主的想象,又怎么会生出之前那样的非分之想呢?

告别琼库什台村,我们匆匆赶赴下一站,当晚,阿德热斯在微信上给我发来一段语音,邀请我们再去骑马:“我妈妈说不收你们的钱。”

阿不都·哈米提的家

阿不都·哈米提,一个热情得“不靠谱”的司机,以前跑南闯北,普通话在遇到的维族人里算最流利的了。当天在夏塔古道与我们厮混几个钟头后,当即邀请大家次日去他家吃午饭。鉴于阿德热斯家的经验:大人之间语言不通,实在不便久留,我第一个表示谢绝,他执意相邀,为示诚意,晚上给我发来多个视频,画面里他胖胖的夫人忙里忙外,一副杀鸡宰羊的架势,看起来似乎正在做待客的各种准备。

第二天,我们在解忧公主墓逗留的时间久了些,超过了与哈米提约好的时间,他打来多个电话,说夫人在村口恭候已久。如此盛情,也只好恭敬不如从命了。

哈米提的家位于夏塔古道旁,是一个维族为主的村落,一家一户,沿马路整齐排列,完全不是汉族传统村落那样前水后山、或依山而上错落有致的布局,更像内地一个小城镇。正苦于没有门牌号码时,一群刚放学的小学生热情地把我们簇拥到哈米提的家门口,胖太太果然在门口张望,我主动张开双臂,以拥抱代替暄,彼此就算是确认过身份了。

进了院子后,哈米提的电话再次响起,邀请我们入屋就坐。他的夫人似乎接到了指令,拿着一段比手腕还粗的小绳子,追赶院子里觅食的鸡群,看来,我大大错会了晚上的视频,所谓的“都准备好了”,不过是他和太太两颗热情的心。既来之则安之,在我和P团长的帮助下,最大的老母鸡顺利落入魔掌。

故事到此似乎可以结束了,如果每一个家庭主妇都必然有巧妇的样子。但这位维族主妇望着老母鸡一筹莫展,恰好两个邻人从后门路过,过来帮忙切喉放了血,“开膛剖肚”时,她一直在喘气、叹气,目睹她手撕鸡翅、鸡腿的全过程,直让人怀疑她是否干过家务。贤惠的L老师实在看不过眼,出手相助,母鸡才得以顺利下锅。

鸡肉微香的时候,这位太太出了一趟门,回来时,手上多了几个土豆和一个大西瓜。下午三点过后,我们终于吃上了哈米提家的土豆焖鸡,虽然手抓饭半生不熟,虽然全程除了我们自说自笑,但一点不妨碍我们和语言不通的女主人度过了终生难忘的5小时。

期间,我又以搭讪术成功进入马路对面的邻居家,与从农机站退休的大叔唠嗑1个多小时,与他家的孙子孙女们打成一片。晚上,我们已入住昭苏县城,邻居家的大叔打来电话,邀请我们第二天去一定要去他家吃饭。

面对这样热情似火的维族朋友,我们到底该守信还是失约呢?

谢芳和她的庄园之梦

广州IT变身新疆农民,司徒、谢芳夫妇的传奇像病毒一样在驴友圈“肆虐”,前往伊宁亚伯兰庄园的朝圣者络绎不绝。庄园之梦,非三言两语能解,下回再表。

眼下,继续苟且,偶尔想想远方。

图|“3861”团

文|楚楚

排版|大俐

国传国传 名不虚传

原文始发于微信公众号(穗穗廿):浅醉北疆(上·人物篇)

文章评论