作者:贾冬婷 来源:三联生活周刊

在艾尔木东乡只有几十个摊位的巴扎上,这个季节最受欢迎不是烤肉和馕,而是各种由秋天保存下来的瓜果。一个伽师瓜或者西瓜切分成细薄的十几片,每片只要一块钱。或许因为存放时间长了,入口似乎比夏天的瓜还甜,而且冰凉冰凉的,一边烤火盆一边吃冰瓜,更是刺激。

馕坑肉和烤包子

周日,是喀什最大的赶集日。维吾尔人称集市为巴扎,因自然地理和农耕文化形成的封闭性,喀什人逛巴扎的热情经久不衰,不只是为了做生意,更是聊天会友看热闹,就像赶赴一个盛大的节日。其实大部分巴扎都是民间的即兴产物,一开始只有四五个人摆摊设点,就连名声响亮的喀什中西亚国际大巴扎,最初也只是一块荒芜的盐碱地,附近的农民用毛驴车拉来盐巴、柴草、干果等出售,都是以一块、一捆、一堆为计量交易。最特别的一个是牛羊大巴扎,即活畜交易市场,以前就设在国际大巴扎里面,最近几年才搬到了离城区更远的荒地乡。

上午11点多,荒地乡的牛羊大巴扎开始热闹起来。附近的农牧民赶着各类驴车、马车、农用车而来,车后面或者车厢里是成群的牛、羊或者骆驼,据说最热闹的时候这里会涌入上万只牛羊。牛羊被赶到固定的摊位上,其实就是用绳子围起来的一块空地里面,自动就有买家围拢上来。拴羊的方法十分有趣,把一根长长的水平绳固定在与羊脖子等高的位置,让一只羊贴绳子站好,拿一根短绳绕羊脖子半圈,短绳两端分别在长绳上打结,结的间距既要给羊头留一定空间,又不能让羊头钻出来,这样几十只羊就顺绳排成一列了。等买主的工夫,主人还不时修剪一下羊毛,或者在羊身上涂色,让它看起来更有卖相。一场交易正在我们身边进行,卖主开价一只羊1800元,买家还1500元,卖家摇头,它小时候我花了1000元从阿图什买来,养了几个月能出20公斤肉了,怎么也要1600元。一个能言善道的中间人从中说和,但交易仍未达成。也有痛快成交的,双方热烈握手。

每个维吾尔人都有和牛羊打交道的丰富经验。帮我们翻译的祖力说,一般农牧民家庭都会养牛或羊,没钱了就把牛羊拉到巴扎上卖掉,有钱了再去买几只,养大了卖出赚取差价。像他家住在喀什城里,每到古尔邦节,也要到巴扎上买只活羊回来,请人宰了,做成清炖羊肉招待客人。一般说,一只能出肉20公斤到25公斤的活羊,价格在1500元到1800元。木拉丁高中时曾去广州读书,同学们都觉得羊肉有“膻味”,不爱吃。他说,走出喀什才知道所谓的膻味是什么味,更记挂家乡入口只有香味的羊肉。喀什人管本地羊叫“土羊”,“标志是耳朵长,腰长,个子高,而且尾部大。出来的肉则是红红的,有弹性,羊油多而且白”。阿木丁告诉我们,土羊好吃,主要是因为放牧羊的这片盐碱地。“羊吃草时,舌头上就沾上了盐和矿物质,这样出来的羊肉天然有一股咸味,而且自动去除了腥膻。所以,越靠近沙漠边缘,盐碱率越高的地方,比如麦盖提、巴楚、莎车、伽师,出产的羊肉越香。”

木拉丁带我们来到伽师有名的一家烤肉店的屠宰地。现在大多数宰牲要送到屠宰厂,只有一些饭馆有固定场地。屠夫念诵《古兰经》,说一声“感谢你,为我们献牲了!”将一把尖刀果断刺入羊脖子。阿木丁说,像这样一刀致命才行,否则就是对羊的折磨。献牲的羊肉拿到厨房,有各种简洁粗犷的烹调方法,多为烤或煮。奇曼·乃吉米丁告诉我们,明代陈城在《西域番志·别失八里》就总结说,“饮食惟肉酪,间食米麦面,稀有菜蔬”,这种饮食结构在干旱的气候条件下延续至今,尤以抗干燥、耐存放、易保存的烤肉为代表。烤肉种类繁杂,最常见的是烤羊肉串,用红柳枝穿上肉块,洒上盐水用火烤熟,发展到现在则多以皮芽子、香菜、韭菜等作配料。最复杂的则是烤全羊,在地面上挖一个坑,用柴枝燃火烧热,烤制整只羊羔。

赛买提是伽师这家烤肉店的老板。现在是淡季,他每天要宰5只到10只羊,夏天则多达15只到30只,主要做馕坑肉。如果不是赶上主麻日,等候吃烤肉的队伍会排到门外。馕坑肉看上去简单,就是把小块羊肉一个个串到带有尖钩的铁架子上,放入馕坑里烤。赛买提告诉我们,关键是要把肥肉拿掉,只选用前腿和排骨,而且他用的仍是传统的土坯馕坑,烧的是杏木,木香混合肉香。半小时后,金黄色的肉烤到外焦里嫩,这样一块烤羊肉,一碗羊肉汤,一块馕,就是人间美味了。

烤肉剩下的羊杂碎可以做汤,羊油一般会卖给烤包子店。喀什艾提尕大清真寺附近的吾斯唐布依好汉烤包子店远近闻名,已经传承到第三代了。主要的生产流程设在店外,现场烤好后拉长音喊:“依布拉音·艾利克斯拉木包子哎……”据说这个“依布拉音·艾利克斯拉木”是几百年前的名厨,他做的烤包子曾闻名西域。不过艾孜买提·吾守尔加家的烤包子只凭香味就可以把人吸引过来了,因为生意太好,他设置了四个馕坑,依火候不同循环使用。老板艾孜买提告诉我们,伊斯兰教里的第一个人类雅丹,刚降到世界上什么也没有,只有烤包子,随时埋在土里烤熟,边走边吃,所以可以说烤包子是最传统的穆斯林饮食了。发展到现在则是用馕坑烤,而且烤出来的包子多用来待客,或者作为办喜事时互相馈赠的礼物。艾孜买提说,他家的包子皮用死面擀得很薄,四边折合成方形。肉馅则是用一种叫做“托巴”的未发情小牛的肉,加上20%左右的本地羊油,调料则只需皮芽子和盐,其他的多一味也不必要。烤包子所用的坑比一般馕坑要小,用小号的水缸取掉缸底倒扣过来,四周用土坯垒齐。坑大约厚5厘米,烤包子前往烧热的坑里洒盐水,等到水蒸气嗞嗞作响了,判断大约1厘米左右的馕壁内层已经降温了,这时候放入包子,靠剩下的4厘米厚度储藏的热量来烤。包子外部有柴火在烧,火使得馕壁上的水产生蒸汽,而包子内部有油,靠这种双层加热把馅蒸熟。看包子开始往外滴油了,再盖上布焖,不时在下方通气口调节火候,几分钟后扑鼻的烤包子就出炉了。

冬季藏鲜:瓜果和冰饮

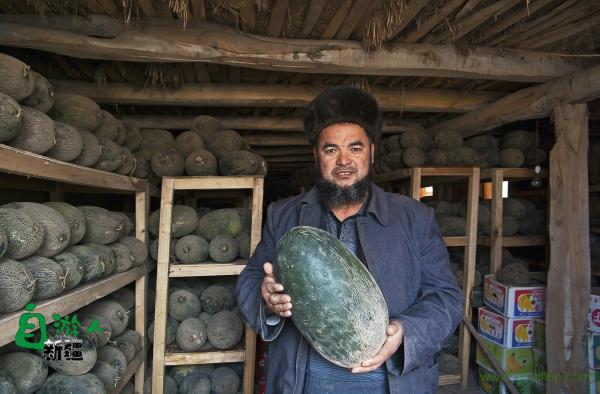

在艾尔木东乡只有几十个摊位的巴扎上,这个季节最受欢迎不是烤肉和馕,而是各种由秋天保存下来的瓜果。一个伽师瓜或者西瓜切分成细薄的十几片,每片只要一块钱。或许因为存放时间长了,入口似乎比夏天的瓜还甜,而且冰凉冰凉的,一边烤火盆一边吃冰瓜,更是刺激。每个瓜农摊位都围拢着一圈吃瓜的人,边吃边聊,一车瓜一个上午就卖完了。

喀什最有名的甜瓜就是伽师瓜了,香甜清脆、汁浓、皮薄、含糖量更是居全疆瓜之首。带我们去伽师的卡德尔介绍,伽师瓜这种独特的秉性,除了得益于喀什独特的光热水条件外,最主要原因在于伽师县土壤中富含速效钾,含量平均高达210ppm以上。伽师瓜已经有1500年到2000年历史了,当地流传一个故事,古代伽师瓜准备运往内地,路过哈密遇到一群强盗,抢走了瓜,藏到沙地里。过几天强盗们挖出来吃,觉得很甜,把瓜种又种下去,这就成了哈密瓜,所以哈密瓜当然不如伽师瓜更正宗。卡德尔说,在哈密当然也有个类似的故事,争论哪种瓜更好是两地人乐此不疲的话题。不过他认为,伽师瓜因为甜度更高,成熟更晚,更耐储存,所以一到严冬就看不到哈密瓜了,而伽师瓜一年四季都能在巴扎上找到,靠的就是瓜农的土法储藏。通常8月份就有伽师瓜上市了,一公斤卖3块到5块钱;春节前后会翻一倍,8块到9块钱;到了来年3月更是物以稀为贵,每公斤高达30块钱。所以一般人家的冬季宴请多以西瓜待客,伽师瓜只准备几个来款待贵宾。

我们去往离伽师县城20公里处的克孜勒苏乡栏格尔村去寻找一位伽师瓜土藏大户,据说他今年秋天投资了30万元,买进了5万个伽师瓜。一路排布的杨树和农田里已经结满了冰霜,让人不禁疑惑,这种低温下怎么来保持瓜的口感呢?这位叫作买买提的瓜农家里建了一座780平方米的瓜窖,他一开始就在家里的阴凉处藏瓜,后来逐步搬出、扩建,已经有十几年藏瓜经验。他的瓜窖建在半地下,墙特别厚,门窗很小,容易保温。8月份葡萄、伽师瓜陆续成熟后,买买提把它们先放在外面阴凉处摊晾一段时间,9月就开始储藏了。把葡萄吊在屋顶上,伽师瓜埋在沙子里,然后关紧门窗,扬起黄土,让土落满在瓜果上,形成保温层。到了冬天,他放一碗水在门口,用一根马尾固定在一块木板上,来测量屋内的温度和湿度。如果碗里结了一层薄冰,说明屋内温度在零度左右,完全无冰需要开窗降温,而冰层厚的话则需要加温。传统的加温方法是牵几只羊进屋,羊身上散发出热量,窖内温度自然会升高,等碗里的冰化了再把羊拉出去。马尾则看松紧,如果马尾绷紧了,说明屋内干燥,需要洒水加湿;松弛了,说明湿度过高,需要通风,就把门窗打开一会儿。冬天的喀什总是很干燥,不需要马尾来测湿度,而一碗水仍是最好的温度计。我们把窖门打开了一小会儿,水里的冰层就逐渐加厚了,需要加温,不过如今赶羊进屋的方法已经摒弃,改成用打开灯泡来调节。买买提有15亩瓜田,年产量6000个到7000个,加上收购的,今年总共5万个瓜,预计利润在10万元。但他的这个瓜窖已经不够大了,窖内每个架子上摞放了上下两层瓜,压在下层的瓜有的已经不新鲜了。买买提说,标准的伽师瓜很好辨认,尾部花纹较多,头部花纹较少,而瓜皮中间则呈墨绿色。瓜刚熟的时候掰开很脆,咬上去,其他品种的瓜只有上部甜,越往下到瓜皮处越淡,但伽师瓜“从头到尾都甜”。

我们在周六的佰什克热木乡巴扎上遇到了76岁的吾守尔·玉买尔大爷。尽管天气寒冷,但他随便逛逛,会会朋友,就觉得“去巴扎可以找到幸福”。他告诉我们,他冬天来主要是来看个热闹,而每年的3月到11月,他每周有4天都要去不同的巴扎上卖冰饮,已经53年了,是年纪最大的赶巴扎人。“一提‘吾守尔冰’,全世界都知道。”这么说也不是没有根据的,吾守尔大爷说,有年夏天《追风筝的人》剧组在喀什牛羊巴扎上拍摄取景时,就注意到了一旁卖冰饮的他,还让他在这部电影里出镜了呢。冬天的巴扎上也有用或简或繁的机器做冰饮的,吸引了一群小孩子,他看了摇摇头,“机器做得不好吃。而且他们用的是人造冰,没见过阳光,吃了会拉肚子。我用的是大牙郎水库的天然冰,水质清澈,做出来的刨冰才好吃”。

大牙郎水库是吾守尔大爷家所在的阿瓦提乡附近的一座大水库,1月底就将进入盛冰期,可以凿冰了。吾守尔大爷家的冰窖就在院子里,是由父亲原来的菜窖改造的。自从十几岁时跟着父亲赶巴扎发现冰饮好卖,吾守尔就开始藏冰、卖冰了,一开始是利用周末的业余时间,退休后就变成全职了,还把儿子吾买尔江也拉来帮忙。吾买尔江说,这几天的冰面还不够厚,要达到30厘米厚度,才能去开凿。他这几天忙着找人帮忙开冰,到时候只有5天时间,要开凿一片100平方米的冰面,分成大约2500块,每块80厘米×40厘米大小,这样的每块冰可以做出100碗左右冰饮,够卖上一年的了。把冰一块块摞放在冰窖里,不仅靠体力,更靠技术。吾守尔大爷告诉我们,这就像盖房子一样,要想让冰块与冰块在一起节省空间又不互相牵连,关键是中间塞碎冰来隔开。到了来年3月一开春,又开始取冰做冰饮了。一种是冰淇淋,还是几十年不变的老配方,水、面、牛奶、鸡蛋和糖,放铜锅里熬,熬好后放入一种叫“普尔曼”的手摇冰淇淋机里的中央,侧壁放入冰块和盐。还有一种更受欢迎的“沙朗多合”,两块钱一碗,吾守尔大爷一天可以卖200碗到500碗。有点像是刨冰,把冰块用热水冲洗消毒后,用小刀刨碎放在碗里,再加酸奶、蜂蜜,冰凉可口,是很多喀什人难忘的童年味道。

(记者王玄对本文亦有贡献)

文章评论