2006年11月,维吾尔木卡姆(一种音乐形式)被联合国教科文组织列入了“第三批人类口头非物质文化遗产名录”。在中国向联合国教科文组织递交的正式申报材料上,印的就是哈孜的名作——《木卡姆》。

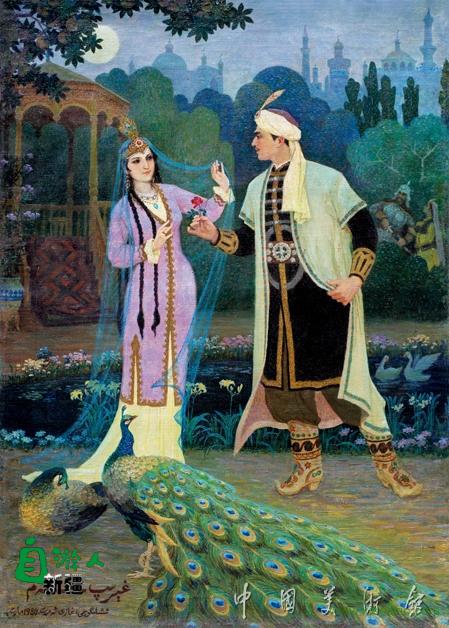

哈孜说,对木卡姆,他从小就痴迷。上世纪40年代,在喀什噶尔艾提尕尔清真寺前的剧场上演过根据民间长诗改编的歌剧——《艾里甫与赛乃姆》。这是一部古代维吾尔族男女青年的爱情故事,配曲都来源于十二木卡姆,每场长达5小时,要分两个晚上才能演完,即便这样,十来岁的哈孜也去看了好几场。直到现在,他还能完整地为我们吟诵出里面的歌词:“没有遇到过爱情的人,不懂得爱情的珍贵……”这部分美好的记忆,在哈孜的青年时期开花结果,让他画出了令人瞩目的两幅作品:1962年,他画了水粉画《艾里甫与赛乃姆》,这是他为自己正在创作的同名连环画所做的封面,形式上借鉴了细密画的许多元素,画面充满浓郁的东方味道,可惜原作在1964年开始的文艺整风中被毁,在上海付印的3万套画册也被付之一炬。1980年,他找到一张被人保留下来的原作照片,又重新画了一幅油画《艾里甫与赛乃姆》,由新疆人民出版社出版后很受人们喜爱,很多维吾尔人都用他这张画来装饰自己的家。1994年,哈孜在巴黎办个人画展,其他作品都被人买走了,唯独这张画他任人出高价也舍不得卖,带回家收藏起来。晚年哈孜把自己对木卡姆的所有少年情怀都写进了回忆录里——

è??é????????è??????§?

è??é????????è??????§????è????????????·è????°???

???????????????1962

�??????140??100cm

????±??????????

"/>有件事让我至今难忘,在我7岁那年,家里人给我做了割礼,到9岁那年才举行了仪式……记得仪式那天,家里宰了一头牛和六只羊,大伙儿忙碌了一整天。最使我难忘的是,城里的吾麦尔阿訇大叔用萨塔尔琴,赛买提大叔用小提琴,阿布杜拉大叔用扬琴,若再克巴希大叔用热瓦甫琴,玉赛因大叔用笛子合奏了一曲木卡姆,喜庆的场面达到了高潮。

我特别喜欢听木卡姆乐曲。村里人家里操办婚礼,都会根据自家的经济状况请来乐师歌手弹唱。乐师歌手们以弹唱木卡姆选曲为主,喀什噶尔民歌为辅。我们村有位叫乌布力·司马义的热瓦甫高手,他弹奏特别优美。还有一位叫海热妮莎·托乎提的女歌手,能弹都塔尔琴唱木卡姆,还会打手鼓诵民谣。我的大姐阿米娜罕也会弹都塔尔唱木卡姆,有时也诵唱偈言。

1957年仲夏,在他和妻子赛丽曼的婚礼上,来自喀什噶尔市、疏附县和莎车县的民间乐师一起唱起十二木卡姆,维吾尔著名舞蹈大师康巴尔罕为他们优美地随乐起舞,这个再难重现的场面对哈孜来说如此珍贵,后来都被画入油画《木卡姆》的群像里。画里有几十个人物,都并没有现实对照的人物,他们集合了哈孜在巴扎日(民间自发的集会日)写生过的路人以及记忆里数十上百个邻里和乡亲。

1984年初,接到全国第六届美展的通知后,哈孜从乌鲁木齐南下和田创作,住进和田县文化馆,开始静心构思他的《木卡姆》。按理说,喀什是他的家乡,也是十二木卡姆的主要发源地,回到喀什去画这幅画更合人情。可哈孜说,他当时担心喀什的亲朋太多了,各种推不掉的家庭聚会可能干扰创作,所以最后选了熟人比较少的和田去“隐居”。哈孜没有先把时间花在画速写或者拍摄图片上——他尽量凭记忆力形成素材腹稿,再调动多年的储备,集中精力将脑子里早已有的方案画成小幅线条画。等到正式铺开画布的时候,他先用木炭画出轮廓,上色前,再把人的五官、手指甚至弹奏的指法都细细绘画出来。在第六届全国美展上,《木卡姆》最终获得银奖并被中国美术馆收藏,1987年又被送去参加了莫斯科举办的中国油画展,在国内外多次出版发行。

《木卡姆》其实已经是哈孜的第二件被载入中国美术史册的作品。1964年,他创作了历史题材油画《不公正的判决》(后曾更名为《罪恶的审判》),曾入选庆祝中华人民共和国成立15周年美术作品展,在中国美术馆展出时引起轰动。哈孜回忆说:“我的这幅画被中国美术馆收藏了,当时还付给我120元。”当年哈孜才29岁,在新疆之外并没有什么名气,权威的中国《美术》杂志对这幅作品评价极高,以罕见的中间跨版刊印了这幅画作。1982年,巴黎春季沙龙举办中国美术作品展,《不公正的判决》被法国专家选去参展,画中那几十个不同性格和表情的人物身上所体现出来的造型功力,得到了国外评论的肯定。在这幅作品里,俄罗斯画家格尔亚佐夫早年对哈孜的影响全部显现出来,同行从他的表现手法里看到了伊利亚叶菲莫维奇·列宾的风格。

在画完《木卡姆》后许多年里,对民族文化传承的深层自觉让画家对这一类题材仍难以舍弃。自上世纪80年代初期直到他2003年正式离开工作岗位,新疆艺术学院院长、新疆美术家协会主席、新疆文联主席、中国美协副主席等不断增加的行政职务,使他几乎无法按照早年的理想去做一个职业画家。在培养了一代又一代学生之余,他尽可能为自己多挪出一点画画的时间,他说:“我还有满脑子的故事、人物和场面,我要表达出来,不能烂在肚子里。”

从1981到2005年,哈孜完成了麻赫穆德·喀什噶里、玉素甫·哈斯·哈吉甫等维吾尔先哲像,将他在新疆油画肖像领域的地位推至另一维度。麻赫穆德是生活于11世纪喀喇汗王朝的著名学者、语言学家和人文学家,他放弃自己的王子身份,以15年时间游历中亚各地,收录并对照研究各个部落的语言,著成百科大全书《突厥语大辞典》。玉素甫·哈斯·哈吉甫也是一位和他同世纪的维吾尔族著名学者、思想家和诗人,以古典长诗《福乐智慧》享誉世界。由于相隔年代久远且教义对人像画多有制约,这两位伟大的学者都没有具体形貌流传下来,哈孜反复研读《突厥语大辞典》、《福乐智慧》等典籍来寻找和考据有关他们形象的信息。经过长达24年的创作沉淀,他先后完成了麻赫穆德的工作肖像和人物肖像,以及玉素甫·哈斯·哈吉甫的人物肖像。2008年,联合国教科文组织将这一年定为“麻赫穆德·喀什噶里年”,在北京、乌鲁木齐、喀什等地纪念麻赫穆德·喀什噶里诞辰1000周年的会场上,悬挂的就是哈孜所画的麻赫穆德肖像。

20多年里,他也有多幅油画仍以木卡姆作为主题,一次次将乐舞音律转化为造型艺术:《乐迷》(1990)、《赛乃姆》(1993)、《欢乐的小院》和《民歌》(1998)都在绘画家庭欢宴的场景;1999年完成的大幅油画《刀郎魂》也像《木卡姆》一样,有着丰富且充满律动的群像结构,2011年刚画完的《喀什老街》则将场景从室内转向街巷,在对木卡姆的表达上显出更富于民间情感的平常视角。

兼具细密画、洞窟壁画、传统中国画和维吾尔书法修养的哈孜,在60多岁后开始了中国彩墨画创作,《万方乐奏有于阗》、《纳孜尔库姆》、《乐》都是这个时期颇受好评的作品。可也有人惋惜这位新疆油画史上的里程碑式人物居然在晚年放弃了油画。哈孜对本刊说了一些自己的真实心理:“这些年向我索画的人很多,油画我不舍得卖,因为想把各个阶段的作品都留下一些,以后建一个哈孜美术馆。我也并没有完全停止油画创作,2011年还画了《地毯·维吾尔人》、《喀什老街》。可我这个人不爱说假话。从70岁后,我的眼睛不好了,手也有点抖,画油画变得很困难。我改画国画,是因为国画可以画得快——我还有很多题材,我着急把它们画出来。”

中国美术家协会理论委员会副主任、中国美术馆研究部主任刘曦林这样评价哈孜这位他的老朋友:他不是一般的画家,他不属于他自己,而属于新疆文化,是新疆文化的哈孜·艾买提。

文章评论